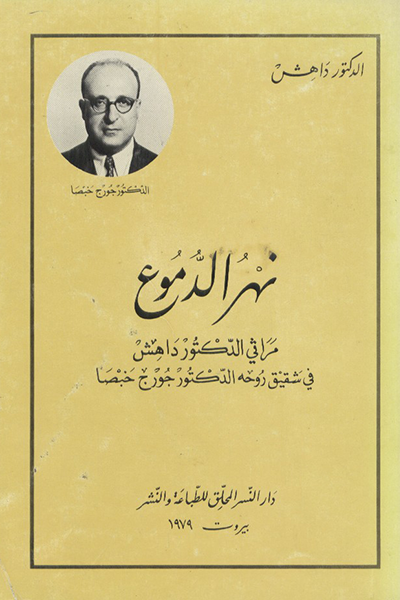

الدكتور داهش

نهر الدّموع

مراثي الدكتور داهش في شقيق

روحه الدكتور جورج خبصا

أحزانٌ من أجل إنسَان عَزيز

بطريقْ الصّدفة قرأتُ هذا الوَصفَ المؤثِّر لموت إنسان وَذلك بكتاب أسرارٌ في حَيَاتكَ وَحَيَاة الآخرين فأحببتُ أن أصدِّرَ بهِ كتابي . وَهَا هو :

موتُ إنسان نعرفه يُحدث هزّةً ما في مشاعرنا ، وحجمُ هذه الهزّة وما قد يعقبُها يتوقّف على مدى معرفتنا بهذا الإنسان . الموت له تأثيره الكئيب على النفوس ، وما من إنسان إلاّ وتُفزعه كلمة الموت ، مجرّد الكلمة . وما مِنْ إنسان إلاّ ويهتزّ حين يرى الموت يختطف الناس من حوله واحداً تلو الآخر . بمجرّد سماع النبأ ، يشعر الإنسان بحزنٍ فوريّ يكتسح النفس ، ويضيق له الصدر ، ويتوقّف الذهن للحظات . مهما كانت هموم الإنسان ومشاغله ، لحظة سماع النبأ فإنّه يتوقّف ، وبسرعة البرق تتمثّل صورة الإنسان الذي مات في الذهن . نتذكّر آخر مرّة رأيناه فيها ، ونجهد الذهن في تذكّر كلماته وحركاته وتعبيراته ... ونشعر بدهشة غريبة قد نكون شعرنا بها مراراً قبل ذلك ، ولكنْ في كلّ مرّة نستشعرها وكأنّها جديدة علينا . كيف يحدث هذا ؟ هي ينتهي هكذا كلّ شيء فجأة ؟ الكلمات والأفكار والمشاعر والحركة والإحساس !! كلّ شيء يتبخّر ، ولا يبقى غير جسد كتمثال من حَجَر ... غريب ذلك الموت ، بل غريبة تلك الحياة التي تتكوّن على مهل في تسعة أشهر ، ولكنّها تنتهي في لحظة ، لحظة قبلها كان كلّ شيء موجوداً : حركة ، تعبير ، صوت ، فكرة ، مشاعر ، ماضٍ ، حاضر ، مستقبل ... ثم بعدها لا شيء على الإطلاق . ورغم أنّ الإنسان ينسى دائماً أنّه سيموت ، إلاّ أنّه يتذكّر تلك الحقيقة ولو لمدّة ثوانٍ حين يسمع عن إنسان يعرفه أنّه قد مات . ورغم أنّها الحقيقة الوحيدة الثابتة الملموسة في حياتنا ، إلاّ أنّنا ننساها أو نتناساها ، وأيضاً نفزع لها ... لا نتمنّاها لأنفسنا ولا نتمنّاها لأحبّائنا .

وموت الأعزّاء يهزّ الإنسان بعنف ، يُعرّضه لحالة نفسيّة تُعرَف بالأسى .

ومشوار الإنسان مع الأسى يطول أو يقصر حسب مسافة المشوار الذي عشناه مع العزيز الذي مات ودرجة معزّته . وحجم ونوعيّة أعراض الأسى تتوقّف على مدى التصاقنا بهذا العزيز .

وأعزّ الأعزّاء هو رفيق مشوار العمر كلّه ... ومشوار العمر الطويل لا بدّ أن يكون مليئاً بالعثرات والصعوبات ، بحلو الذكريات ومرّها ، بفرحة الأيّام ومرارتها ، بأيّام جفوة واغتراب ، وأيّام حبّ ووصال ، بكفاح ونضال ، بانتصارات وهزائم ... كلّ شيء عاشاه معاً...

وقرب نهاية الرحلة ، وحين تخلو الدنيا من حولهما ، حين ينفضُّ جَمْعُ الأبناء والأصدقاء ، وتكون جميع البراكين قد هدأت تماماً يشعر كلٌّ منهما أنّه يتنفّس برئة الآخر ، وأنّ الدم يجري في عروقه بقوّة دفع قلب الآخر ، يشعر كلٌّ منهما ، دون أن يشعرا ، أنّهما كيان واحد ، فلا يبذل أحدهما أيّ مجهود في فهم الآخر والإحساس به ، فكلّ منهما قد احتوى الآخر عقلاً ووجداناً وجسداً ...

وفجأة ينشطر هذا الكيان الواحد ، فجأةً يموت أحدهما ، وكأنّما مات كلّ شيء في الحياة ، أو كأنّما مات هو نفسه . وتظهر أعراض الأسى الواحد تلو الآخر ... تظهر مباشرةً بعد موت الرفيق أو يتأخّر ظهورها قليلاً ...

يموت الرفيق بجسده فقط ، ولكنّه يظلّ حيّاً فعلاً مع التعيس الذي امتدّ به العمر ، ليعيش موت رفيق حياته .

أبداً لا يريد أن يصدّق أنّه رحل . يهرب من كلّ من يريد أن يواجهه بالحقيقة . وتمرّ الأيّام وتتسرّب الحقيقة إلى عقله وقلبه رغماً عنه . فهي الحقيقة الوحيدة الثابتة الملموسة . وتأتي فترة تقبل أنّه ذهب فعلاً ولن يعود . وتبدأ ليالي الأرق الطويلة ، ويفقد أشياء كثيرة . يفقد اهتمامه بنفسه ، بطعامه ، بمصالحه ، يفقد وزنه وتتدهور صحّته ... فتبدأ رحلة الآلام ، آلام المعدة ، آلام الظهر ، آلام القلب ، ويتحوّل التوهّم المرضي إلى أمراض عضويّة فعليّة . هذا الإضافة إلى المعاناة النفسيّة ... فيصاحب المتاعب الجسديّة مشاعر الحزن واليأس وعدم الرغبة في الحياة . وعادة تتحقّق هذه الرغبة ، ويأتي له الموت لينقذه من مشوار الآلام وعذاب الوحدة ....

هيهاتِ بَعْدَك أن تَقِرَّ جوانحي أسفاً لِبُعدك أو يَلين مِهَادِي

وَلَهِي عَلَيك مُصاحِبٌ لمَسيْرتي وَالدّمعُ فيك مُلازمٌ لوسَادي

فإذا انتَبهتُ أَوّلُ ذِِكرَتي وَإذا أوَيتُ فَأَنت آخرُ زادي

أمسَيتُ بَعدَك عِبرَةً لذَوي الأسى في يَوْم كُلُّ مُصيبَةٍ وَحَدادِ

مُتَخَشّعاً أَمْشي الضَّرَاءَ كَأنَّني أخشَى الفُجَاءَةَ مِن صيَال أعَادي

مَا بَيْنَ حُزْنَ باطن أكَلََ الحَشَا بلَهيْب سَورتِهِ وَسَقْمٍٍ بَادِي

طَوَاهُ الموتُ فليتَه طَواني

بقلم :الدكتور داهش

في عام 1942 زارني الدكتور خبصا طبيبُ الأَمرَاض الجلديّة المشهور في منزلي ببيروت ، وتكرَّرَتْ زياراتُه لي وزياراتي له ، وتوطَّدَتْ صداقتُنا ؛ ثمَّ اعتنقَ الداهشيَّة .

وَمَضَتْ الأَيَّام تِباعاً ، وتلاحَقَتْ الأسَابيع ، وانطوت الأعوام يُلاحِقُ بعضُها بعضاً ، وتوثَّقَتْ أوَاصرُ الإِخاء بَيننا ، فأصبحنا روحاً واحدةً تحتلُّ جسدَين .

وفي خلال الأعوام الطويلة تأكَّد لي أنَّ الدكتور خبصا نبيلٌ كلَّ النبالة ، شهمٌ الشهامةَ بأكملها ، عزوفٌ ، أنوفٌ وذو شَمَم ؛ يَندفعُ لمساعدة الفقراءِ والمعوزين ، ولا يتقاضاهم أجراً عندما يقصدون عيادته لتطبيبهم ؛ لا ، بل ينقدهم بعض المال ويُقدِّم لهم الدواءَ مجّاناً !

والحقُّ يُقال إِنَّ الدكتور خبصا حاتميّ بكلّ ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ سامية . فالمال لديه وسيلة وليس غاية إطلاقاً .

وقد بَذَلَ الدكتور خبصا أوقاتاً ثمينة في ترجمة كُتُبي الأدبيّة بالإشتراك مع الأُخت الغالية ماري حدّاد الداهشيَّة . كما ترجم لي ، بمفرده ، كتابَي "الإلهات الستّ" و" ضجعة الموت " إلى اللغة الإفرنسيَّة .

وفي 2 آب عام 1969 سافرتُ برفقته ، وقمنا بجولةٍ حول العالم ؛ واستمرَّتْ رحلتُنا شهرين و19 يوماً . وفي خلال هذه الرحلة أُصيب الدكتور خبصا بتسمُّم في الدم . وبعد عودتنا إلى بيروت في 19 تشرين الأوّل 1969 ، أُدخل إلى مستشفى أُوتل دييه بتاريخ 23 تشرين الأوّل 1969. فمكثَ فيه 16 يوماً ، وتوفّي في الساعة الخامسة والثلث من فجر اليوم السابع عشر لدخوله المستشفى ، الموافق الثامن من تشرين الثاني 1969.

تُوفّيَ فتُوفّيتْ آمالي ، وأُصِبتُ بحزنٍ عميق سحيق ، وتلاشت البسمةُ عن شفَتيّ ، وأَصبحتُ أُشاهدُ عالمنا أَضيق عليَّ من سَمّ الخيَّاط .

لقد فقدتُ أَخاً مُخْلصاً وفاؤه نادر ، وصدقُه لا شكّ فيه ، وشهامته لا تعلوها شهامة .

لقد غيَّبَتْه المنيَّة بجَدَثٍ قاسٍ لا يرحم . فيا لتفاهة هذه الحياة الشقيَّة !

وبعد موته عرفتُ من عائلاتٍ ثلاث أنَّه كان قد خصَّصَ كلَّ عائلةٍ بمبلغٍ مِن المال ينقدهم إيّاه كلَّ شهر لفقرهم . وأُقسمُ على أنّني لم أكن أعرف هذا قبل وفاته ، إذ لم يتفوَّهْ أمامي بكلمةٍ عنه ، مُطَبِّقاً المثلَ القائِل :" لا تَدَعْ يُسراك تعرف بما تفعله يُمناك ".

وقد بكاه الكثيرون ، وتأَسَّفَتْ عَلَيه عائلاتٌ عديدة ، لأنه كان يعطف ، كما ذكرتُ ، على المعوزين ، ويُساعد ، جُهدَ استطاعتِهِ ، المحتاجين . وقد خصَّصَ يوماً من كلّ أسبوع لتطبيب الفقراء مجّاناً .

إنَّ المدَّة التي أمضيتُها برفقة أخي النبيل هي ثمانية وعشرون عاماً ، كان فيها المؤمن والمُجاهد والمحارب في سبيل عقيدته دون كَلَل أو فتور .

وقد كافح ونافح حتى آخر لحظةٍ من حياته في هذا السبيل .

واليوم ، لقد انطوت تسعة أعوام وثلاثة شهور منذ انطلَقَتْ روحهُ للملأ الأعلى ، مخلِّفةً إيّاي في عالمٍ شقاؤه أبديّ وعذابه سرمديّ .

وكم أتوق أن تنطلق روحي لعالمه الذي أصبح يرتع في ربوعه ؛ فأنا مؤمن وواثقٌ بأنَّ حياة المرء بالموت ، بل تبتدئ بالدقيقة التي تُفارقُ فيها روحهُ جسدَه .

فإذا كانت أَعماله صالحة وكان سلوكه في عالم المادَّة خَيِّراً ، انطلقت روحهُ إلى عالمٍ مادّيٍ آخر يُسعَد فيه بمقدار الصلاح الذي كان يُسيِّره ويُوجِّهه في عالم دنياه . وهكذا يتدرَّج من عالمٍ إلى عالمٍ إلى عالمٍ ... حتى يندمج بالقوَّة الموجدة فتكتمل سعادتُه المبتغاة .

وإن كانت أعماله في عالمه الأرضيّ شرّيرة فذهابه يكون إلى عالمٍ عذابه شديد وعقابه مُبيد .

وهذا الأمر ذَكَرتْه الأديانُ المنزَلة قاطبة ، ولم آتِ فيه بجديد .

وها إني أنتظر الساعة التي يدعوني فيها ملاكُ الموت ليصحبني إلى العالم الذي سألتقي فيه بأخي الحبيب الدكتور جورج خبصا ، فتتمُّ سَعادتي بلقائه .

الدكتور داهش

بيروت ، الساعة 11 من ليل 17/1/1979

توطِئَة

بقلم غازي براكس

المدحُ والرثاءُ معروفان في آداب الأمم قاطبة ، لكنْ قليلاً ما يكونان صادقَين ، ونادراً ما يكون المادح أو الراثي أعظم من الممدوح أو المرثيّ ، وشبهُ مستحيل أن تعثر في بطون الكُتُب على مديحة أو مرثيّة قالها معلِّمٌ هادٍ في تلميذه المؤمن .

لكنَّ الصعب والمستحيل يزولان في هذه المجموعة الفذَّة التي يُكرّم بها رجلٌ عظيمٌ رجلاً عظيماً .

سنة 1942 كان الدكتور جورج خبصا استاذاً طائر الصيت في معهد الطبّ الفرنسيّ ببيروت ، وأشهر نِطاسيّ للأمراض الجلديّة في لبنان والبلاد العربيّة . وكان محيطه مُشْبَعاً بالتعصُّب الديني الأعمى الذي قلّما نجا أحدٌ من قبضة أخطبوطه الجهنّمي ، كما كان النجاح المهنيّ والاجتماعيّ في بيئته ، مرهوناً إلى حدّ بعيد بولاء المرء التامّ لطائفته ، وباعتناقه القِيَم الدنيويّة القائمة على تجميع الثروات وحشد الأنصار والعائلات .

وذاتَ يوم من العام الآنف الذكر قرَّرت المشيئة الإِلهيَّة أن يتعرَّف الدكتور خبصا إلى الدكتور داهش . فأَتاه ، حاملاً معه نفاذَ بصيرته ، وسَعَةََ علمه ، وصرامةَ نقده ، واتّقادَ ذكائه ، فكان أن شهدَ لظاهراته الروحيّة ، وآمن بتعاليمه صادقاً مخلصاً . فصمَدَ كالطود الشامخ الراسخ بوجه الأعاصير النكراء التي هبّت عليه من محيطه ، نافضاً عنه التعصُّب الدينيّ الذميم ، ليأخُذَ بالتسامح ، خالعاً عنه مفاهيم زملائه وأقربائه وعشرائه وقيَمهم ، ليتَّجه إلى الروحانيّة الحقّة .

لقد آمن بمُؤَسّس الداهشيّة لأنّه لم يكن متكبِّراً مغروراً ، بل وديع متواضع ، وإلاّ لكان الغرور والصَّلَفُ أعمياه كما أعميا الكثيرين غيره ، إذ اعتبروا أنَّ الشهادة للحقّ انتقاصٌ من كرامتهم .

آمن به لأنّه لم يكن جباناً ، بل شجاع جريء وإلاَّ لَكَان جبنُه أبقَاه في قوقعة التقاليد المهترئة كما أبقى الكثيرين ، إذ اعتبروا أنَّ كلَّ عقيدةٍ جديدة لا بدَّ من أن تكون باطلة ، وذلك ليطمئنّوا في خمول أذهانهم ، ويتحاشوا مقاومة المعاكسين لآرائهم في محيطهم .

آمن به لأنّه لم يكن منحرف السلوك ، بل نزيه مستقيم ، وإلاّ لكان تهرَّب كما تهرَّب الكثيرون من تحمُّل مسؤوليَّة الإيمان بعقيدة روحيّة تنقض القيم الدنيويّة الزائفة التي بنوا عليها أمجادهم الكاذبة .

آمن به لأنّه لم يكن مهرِّجاً في ثقافته ، بل عالم حقيقي استخدم علمه في سبيل الوصول إلى الحقيقة ، وإلاّ لكان كالكثيرين ممّن يصحُّ تشبيههم بالبُعران المحمَّلة ذهباً !

فليس عجيباً ، بعدَ ذلك ، أن يكون موقفه كموقف لوقا الطبيب الذي آمن بالسيّد المسيح له المجد . فهوذا ، اليوم ، وقد خلَّد التاريخ اسمه ، يُكرّمهُ مئاتُ الملايين من المسيحيّين ، في حين أنَّ زملاءَه من أبناء التراب أسقطهم التاريخ من ذاكرته ، ولم يحفل بعلمهم وطبّهم .

فإذا أَضفتَ إلى تواضعه ، وجرأته ، ونزاهته ، وثقافته الأصليّة ، وحبّه الحقيقة ، كرَمَه الحاتَميّ ، وعطفه على البؤساء ، وإنسانيّته الصادقة ، وأدبَه الجمّ ، وذوقه الرفيع ، ووفاءَه ، وإخلاصه ، وسموَّ أخلاقه لكشَفْتَ جانباً من سرّ الحبّ العميق الذي مَحضَه إيّاه مؤسّسُ الداهشيّة .

لقد كان الدكتور داهش في موقفه من الرجال أشبه بديوجينوس ، يبحث عن رجلٍ حقيقيّ وصديق وفيّ في عالمٍ مملوء بالكذب والختل ، حافل بالغدر والخيانة ، وإذا الدكتور خبصا يُمثّل له ذلك الرجل ضالَّته المنشودة .

ولا شكَّ في أنَّ الدكتور داهش أحبَّ تلميذه المؤمن به ، منذ اليوم الأوّل لتعارفهما ، حبّاً نقيّاً صادقاً ، لكنّه لم يستطع أن يُبدي له عاطفته إلاّ بعد أن اشتدَّ عليه الزمان ، وأحاطت به مكارهُه ضاغطة صدره ، فكانت لقلبه المعَنَّى الكبير ما تكون الآلة العاصرة لعناقيد الكرمة ، تضغطها فتُسيل من جراحها خمرةً طيّبة .

ولا بُدَّ لمطالع هذا الكتاب بتُؤدَة ورويّة من أن يُلاحظ أنّ الدكتور داهش مرَّ في مرحلتين قاسيتين أنتجَتْ معاناته لهما هذه القِطَع الوجدانيّة الرائعة :

الأولى بُعَيد إبعاده التعسُّفي عن لبنان وسَوْمه الاضطهاد والتعذيب ، والثانية إثر وفاة الدكتور خبصا .

في المرحلة الأولى كان انفصاله القسريّ المؤقَّت عن خبصا بما اكتنفه من آلامٍ وشدائد كافياً ليُفجِّر عاطفته نحو شقيق روحه ، وليبوح له بما يخصُّه به من تقديرٍ عظيم وحبٍّ كبير . في هذا الخطّ تنتظم تسع قطع بينها " أين عيناكَ لتنظراني" المكتوبة في حلب بتاريخ 28 أيلول 1944 ، أي بعد شهرٍ تماماً من اليوم الأسود الذي أُلقي القبض فيه على الدكتور داهش ظلماً وعدواناً ، وفي هذه القطعة يذكر آلامه في ديار غربته القسريّة : جوعه ، وبؤسه ، وشقاءه ، ورثَّ ثيابه ، وأوجاعه ، ووحدته ، ومطاردة الشرطة له ، وأرَقَه ، وتوسُّدَه الثرى ، وضربه بالسياط ، وصيحات ألمه ، والحمّى الفاتكة به ، وشحوبه ... يذكر كلَّ ذلك من تفاصيل مأساته ، متمنِّياً لو كان تلميذه المخلص المؤمن يُعاين عذابه ليكون شاهداً عليه ضدّ الأوباش المجرمين ، ومؤاسياً له في محنته .

لقد سجَّل الدكتور خبصا مواقف بطوليّة شريفة أكَّدَتْ إيمانه الوطيد بمُؤَسِّس الداهشيّة ، وتفانيه في سبيله . فقد قدَّم استقالته من منصبه كأستاذ في معهد الطبّ الفرنسيّ احتجاجاً على نشر جريدة "البشير" اليسوعيّة مقالاً ضدّ الدكتور داهش ، وأبى أن يعود إلى منصبه رغم إلحاح المسؤولين اليسوعيين عليه . إلاَّ بحال تكذيب "البشير" لنفسها واعترافها بعدوانها على الدكتور داهش .

وهوذا في 28 آب يسجل موقفاً بطولياً آخر يُخلِّده المؤلِّف العظيم في قطعته المعنويّة "لماذا أحبّ الدكتور خبصا ؟" بقوله :

" أُحبُّه لأنّه تقدَّم لافتدائي عندما حاول الرعاع الاعتداءَ عليّ ، مع أنّه كان سواه ممّن يُحبّونني حاضرين فلم يتقدّم أحدٌ منهم لافتدائي ".

هذا الموقف البطولي الفدائي يُذكّرنا بموقف الإِمام عليّ بن أبي طالب يوم نام في فراش الرسول العربيّ يُريد إنقاذه ، وتأخير أعدائه عن اللحاق به ، بإفتدائه .

إنَّ إخلاص خبصا العظيم دفع المعلِّم العظيم لأن يجعل غايته في الدنيا عهدئذٍ ، أن يكون برفقة شقيق روحه على الدوام .

وهل من تقديرٍ أسمى وحبٍّ أعمق ممّا يُبديه الدكتور داهش لخبصا إذْ يُعلن في قطعته "إنّني أَرفض" أنه يرفضُ الدخول إلى فراديس النعيم إذا لم يكن خبصا مرافقاً له .

وبعد وفاة خبصا ينفجر حزنُ الدكتور داهش عليه ، وتتعاظم حسرتُه ، ويشتدُّ أسَفَهُ ، ويقوى حنينُه إليه ، وتوقُه إلى لقائه في الملأ الأعلى ، وذلك كلّما بعَثَتْ الذكرياتُ وجهه ، واستدعت الظروف مواقفه ، ودَعَت الأحوال إلى التمثُّل بكرَمِه ، وجِهَادهِ ، ووفائهِ ، وصلابة ِ عقيدتهِ .

فبعد أن يُسجِّل دقائق الأيّام المأساويّة الأخيرة من حياة الراحل الكبير بين 19 تشرين الأوّل 1969- يوم وصوله بصحبته إلى بيروت من رحلة قاما بها معاً حول العالم مدَّة 79 يوماً – و9 تشرين الثاني من العام نفسه ، يوم تشييع جثمان الفقيد العزيز ودفنه ، ينبري الدكتور داهش إلى سكْب خواطره الأليمة ، بل سكْب دماء قلبه في كلمات حزينة يعتصرها من جراحه ، كلَّ يومٍ ، ابتداءً من 10 تشرين الثاني 1969 ولغاية نهاية العام المشؤوم ، أي مدّة اثنين وخمسين يوماً دونما انقطاع .

إنّ هذه الكلمات اليوميَّة هي ذَوْبُ العاطفة الصادقة ، والمحبَّة الدافقة ، والعفويَّةِ الناضحةِ بالبساطة ، الطافحةِ بالجمال ، وإنّي ، وأيم الحقّ ، لم أقرأ في المراثي العربيّة والأجنبيّة ما يُضاهيها تأثيراً ، ويُباريها صدقاً وعمقاً . إسْمَعْه يقول :

"أيُّها الحبيبُ الراقدُ رُقادَ الأبد ،

ليتَني كنتُ النعشَ الذي يضمُّ جُثمانَك الحبيب ،

وليتَ قَلبي يتوقَّف الآن عن الوجيب ".

وابتداءً من مطلع عام 1970 ، تتتابع القِطَعُ الوجدانيّة والقصائد ، على غير انتظامٍ في تواريخها ، فإذا هي ، تارة ، مراثٍ تتوهَّج عاطفةً ولوعة ، وطوراً ذكرياتٌ ونجاوى تسيلُ أسىً ورقّة .

ولعلَّ خير ما أختم به هذه التوطئة العاجزة عن إبراز مدى الحبّ والتقدير العظيمين اللذين يكنُّهما الدكتور داهش للفقيد الغالي – وقد عرفتُه مدّة سبع سنوات – هو أن أدعو القارئ إلى الاستمتاع معي بقراءَة قصيدة "شوقي للقياك"، فهل لا تُضاهى في عذوبتها ، ورقَّتها ، وذوب عاطفتها ، وتأثيرها البالغ في النفس :

"بأبي أنتَ وأمِّي يا رفيقي وحبيبي

غبتَ عن عيني فتهتُ ثم أَطلقتُ نعيبي

حزِنَتْ روحي عليكَ فعلا منّي نحيبي

وهَمَتْ منّي دموعي فرضيتُ بنصيبي

ويحَ قلبي ! كيفَ غبتِ يا شموسَهْ ؟ لا تغيبي !

وتوارى شخصُك الجذّابُ عني يا ربيبي

هي نارٌ لاذعَهْ سَعَّرَت فيَّ لهيبي

كيف أنساكَ وأنتَ ملء روحي ووجيبي !

أنتَ في فردوس عَدْنٍ فافرحي ، نفسي ، وطيبي ،

علَّني ألقاكَ فيه يا منايَ وطبيبي "

غازي براكس

بيروت ، 18/1/1979